Ob in persönlichen Geräten oder als Antriebsquelle für zukünftige E-Flugzeuge: Die Sicherheit von Batterien ist ein kritischer Faktor in der Luftfahrt. Die steigende Zahl von Zwischenfällen zeigt, wie groß die Risiken sind.

Das Fraunhofer EMI arbeitet mit Airbus und der EASA an innovativen Lösungen, um Batteriebrände zu verhindern und die Luftfahrt sicherer zu machen.

Thermisches Durchgehen: Warum Batteriebrände in Flugzeugen besonders gefährlich sind

In den letzten Jahren ist die Zahl der Zwischenfälle, bei denen Batterien in Heimspeichern oder Elektroautos in Brand geraten, alarmierend gestiegen. Diese Vorfälle sind oft auf Produktionsfehler, unsachgemäße Handhabung oder Überladung zurückzuführen und haben nicht nur materielle Schäden, sondern auch Gefahren für die persönliche Sicherheit zur Folge. Dieses auch »Thermisches Durchgehen« genannte Phänomen, das insbesondere in Lithium-Ionen-Batterien auftritt, ist kritisch und kann zu gefährlichen Situationen führen. Es beschreibt einen unkontrollierten Temperaturanstieg in der Batteriezelle, der eine Kettenreaktion auslösen kann, wodurch die Batterie überhitzt, brennt oder sogar explodiert. In der Luftfahrt ist dieses Thema besonders relevant, da ein Batteriebrand im Flugzeug katastrophale Folgen haben kann. Die Enge der Kabine, die begrenzten Mittel zur Brandbekämpfung und lange Flugzeiten zum nächsten Flughafen machen Brände in Flugzeugen besonders gefährlich. Die Auswirkungen eines Brandes in der Luft umfassen die Gefährdung der Passagiere und der Besatzung sowie die Möglichkeit eines Kontrollverlusts über das Flugzeug. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Risiken des thermischen Durchgehens und die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten zu verstehen, um daraus geeignete Sicherheitsmaßnahmen ableiten zu können, die die Sicherheit in der Luftfahrt gewährleisten.

Wie gefährlich sind Risikofaktor persönliche elektronische Geräte?

Jeder Fluggast trägt ein oder mehrere mobile elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Tablets oder Notebooks bei sich. Diese Geräte enthalten oft Lithium-Ionen-Batterien, die bei Beschädigung, Überhitzung oder Fehlern thermisch durchgehen können. Ein Beispiel für die Risiken von Smartphone-Batterien ereignete sich 2016, als die FAA (Federal Aviation Administration) Samsung-Mobiltelefone des Modells Galaxy Note 7 wegen Berichten über Überhitzung und Brände verbot. Nach zahlreichen Vorfällen, bei denen die Geräte in Flammen aufgingen oder explodierten, leitete Samsung eine globale Rückrufaktion ein. Die FAA erließ daraufhin eine Regelung, die Passagieren untersagte, das Galaxy Note 7 an Bord von Flugzeugen zu bringen. Dies verstärkte die Besorgnis über die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien in tragbaren Geräten.

Dieser Vorfall zeigt die Notwendigkeit, die Sicherheitsstandards für Batterien in mobilen Geräten zu erhöhen. Dazu gehört auch, das Bewusstsein der Passagiere für potenzielle Risiken zu schärfen, um die Sicherheit an Bord zu gewährleisten.

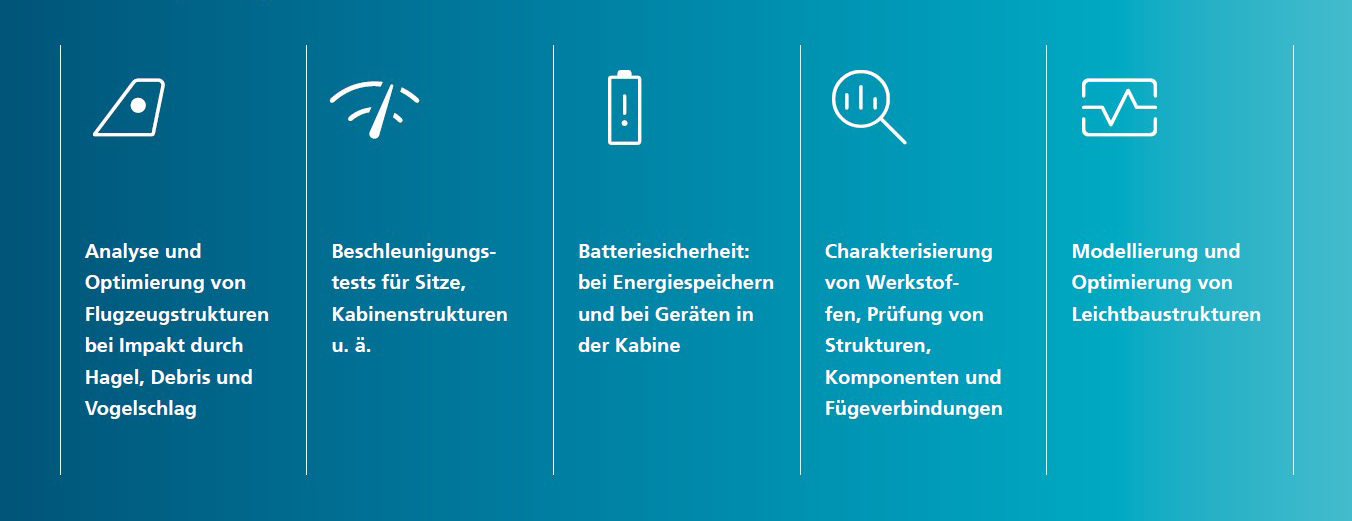

Das Fraunhofer EMI untersucht gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP und Airbus die Risiken durch Batteriefeuer in modernen Smartphones oder Tablets an Bord von Flugzeugen. Dieses Forschungsvorhaben, LOKI-PED genannt, wird von der europäischen Flugsicherheitsbehörde EASA finanziert.