ERNST demonstriert das Potenzial von Kleinsatelliten für militärische Anwendungen. Mit innovativer Infrarottechnologie verbessert er die Raketenfrühwarnung und liefert wichtige Infrarotdaten zur nationalen Sicherheitsstrategie.

Am 16. August 2024 begann für die Bundeswehr mit dem Start des Forschungssatelliten ERNST die aktive Phase der Demonstration der Kleinsatellitentechnologie für militärische Zwecke. Entwickelt durch das Fraunhofer EMI, demonstriert die 12U-CubeSat-Plattform das Potential dieser Satellitenklasse, die neben dem offensichtlichen Merkmal der kleineren Größe vor allem durch eine kosten- und zeiteffiziente Umsetzung gekennzeichnet ist. Dies erlaubt eine höhere Risikobereitschaft bei Entwicklung und Betrieb, da die Kostenschwelle von Kleinsatelliten sehr viel geringer und die Entwicklungszeit sehr viel kürzer ist als die traditioneller, großer Satellitensysteme. Neue Technologien werden schneller in eine erste Einsatzbereitschaft gebracht und können anwendungsnah durch zeitnahe praktische Erfahrung in kurzen Zyklen optimiert werden. Damit bedienen Kleinsatelliten einen der dringenden Bedarfe einer sich dynamisch ändernden Sicherheitslage. In diesem Kontext verfolgt ERNST zwei übergeordnete Ziele. Das ist zum einen die Demonstration der 12U-CubeSat-Plattformtechnologien, speziell deren Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Zum anderen steht die Demonstration der Technologie zur Detektion von Raketenstarts aus dem Erdorbit im Fokus. Raketenabwehrsysteme sind auf die Früherkennung militärischer Raketen angewiesen. Diese Informationen dienen der Einweisung der Zielradare für Gegenmaßnahmen. Eine zuverlässige und korrekte Bahnvorhersage ist der Schlüssel für den Erfolg dieser Gegenmaßnahmen. National verfügt Deutschland in diesem Bereich über relevante Kompetenzen. Zur ERNST-Mission trägt das Fraunhofer IOSB seine Expertise für die Detektion bei. Dennoch sind weder in Deutschland noch in Europa Messdaten aus dem Orbit in den geeigneten Wellenlängenbereichen vorhanden. Die Infrarotsignaturen von Interkontinentalraketen oder Hyperschallgleitkörpern und deren Änderungen über deren Missionsdauer, von der initialen Boost-Phase über die Midcourse-Phase bis hin zum Endanflug, sind in praktischen Messungen bislang nicht erfasst worden. Ein Verständnis dieser Signale ist für die Entwicklung eigener Frühwarnkapazitäten maßgeblich.

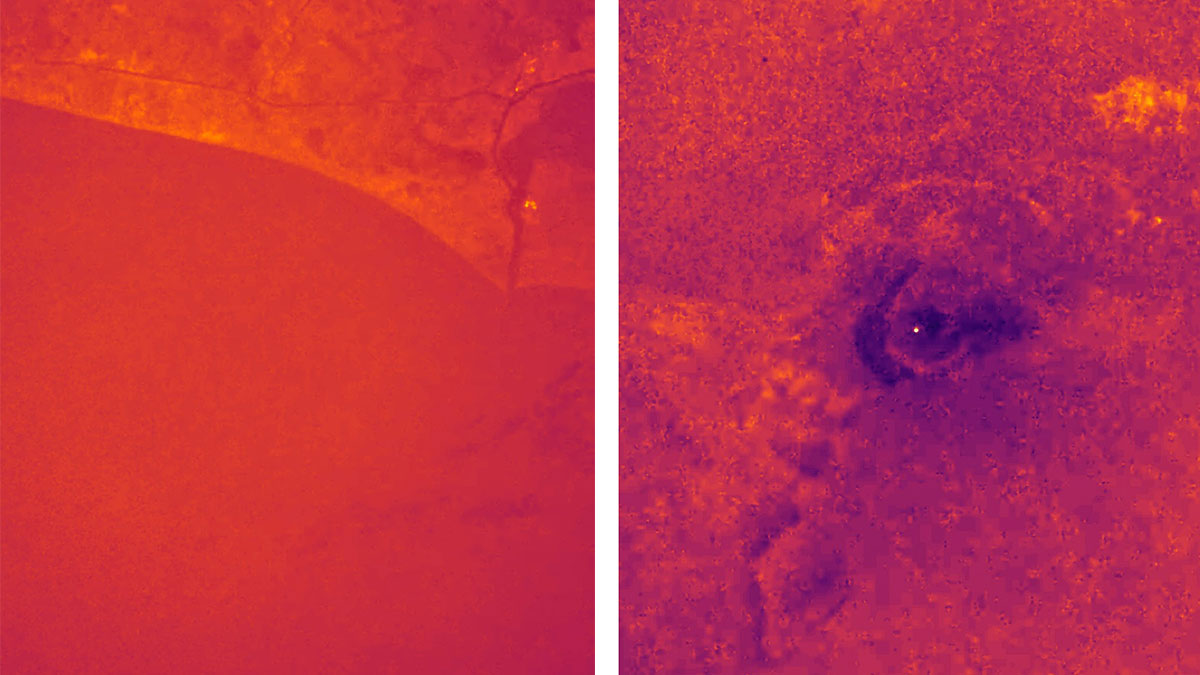

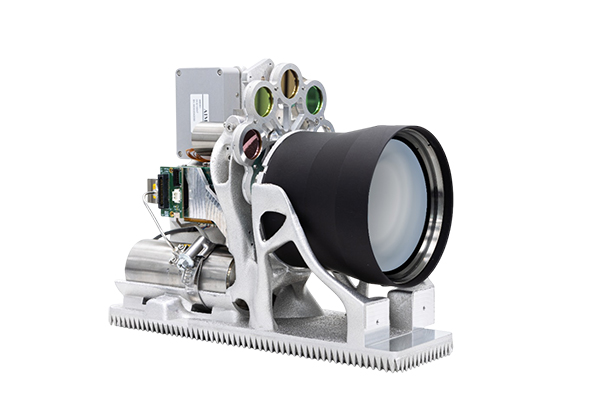

ERNST trägt zu diesem Zwecke eine Infrarotkamera an Bord, mit der erforscht werden soll, wie sich im kurzwelligen und mittelwelligen Infrarotbereich Ziele sowohl vor dem Erdhintergrund als auch über dem Horizont gegen den kalten Weltraumhintergrund erkennen und nachverfolgen lassen. Das Herzstück der Nutzlast ist ein Detektormodul, das mit einem Kryokühler auf die notwendigen Temperaturen gekühlt wird. Unseres Wissens ist dies der erste CubeSat mit einer kryogekühlten Infrarotnutzlast mit diesem Leistungsvermögen. Zum Wechsel des Wellenlängenbereichs dient ein Filterrad. Nach dem Raketenstart und dem Abschluss der Inbetriebnahme von ERNST, wurde der experimentelle Betrieb der Infrarotnutzlast aufgenommen und die Erfassung verschiedener Interessenebereiche begonnen. Beispielhaft zeigen wir hier Aufnahmen im mittleren Infrarot. Aber das Detektionspotential zeigt sich bereits deutlich hinsichtlich der Auflösung, des Signal-Rausch-Verhältnisses und der Unterscheidbarkeit der heißen Quellen vor dem Erdhintergrund. Die weitere Optimierung des Betriebs für die Demonstration der Technologie und der Erzeugung der ERNST-Bilddaten schreitet voran. Die Detektion des ersten Raketenstarts durch ERNST ist nur eine Frage der Zeit.