Das Fraunhofer EMI entwickelt numerische Modelle, die Splitterflug und Erschütterungen vorhersagen und Risiken minimieren.

Von den abgeworfenen 1,4 Millionen Tonnen Fliegerbomben liegen schätzungsweise immer noch 5 bis 15 Prozent im Boden. Meist lassen sich diese Blindgänger entschärfen, doch manchmal sind kontrollierte Sprengungen nötig. Um die Druckwelle und vor allem den Splitterflug zu begrenzen, bedeckt man die Bombe vor der Zündung wieder mit Sand. Das hat jedoch einen Nachteil: Die Energie der Explosion dringt stärker ins Erdreich ein. Die entstehenden Spannungswellen können nahe gelegene unterirdische Strukturen wie Gasleitungen, U-Bahn-Schächte oder Kellerwände beschädigen.

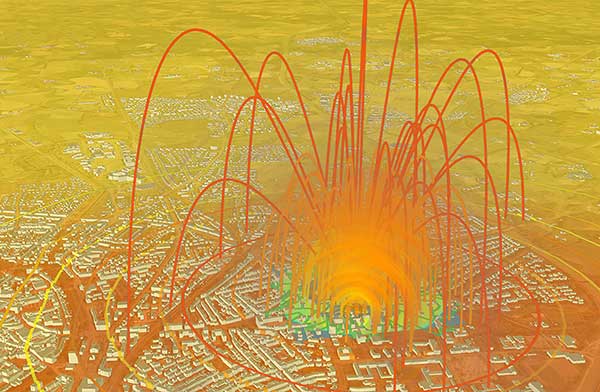

Im Projekt SIRiUS entwickelten das Fraunhofer EMI, der Kampfmittelräumdienst NRW und die Firma Virtual City Systems eine Software, die kontrollierte Sprengungen in einem 3D-Stadtmodell simuliert. Das aktuelle BMFTR-Projekt Schockanalyst baut darauf auf. Es erweitert die Software, damit Kampfmittelräumdienste verschiedene Sicherungsmaßnahmen vergleichen und die Auswirkungen der Spannungswellen im Boden besser einschätzen können.

Am EMI entstehen dafür numerische Modelle, die den Einfluss der Sandabdeckung auf die Splitterbildung und den sogenannten Groundshock berechnen. Dabei stellt das Verhalten des Bodens als Drei-Phasen-Gemisch aus Partikeln sowie wasser- und luftgefüllten Poren eine besondere Herausforderung dar. Diese extremen dynamischen Belastungen präzise zu simulieren, ist nur ein Aspekt des Projekts. Wie gut die Modelle die Realität abbilden, wird ein Großversuch zeigen: die geplante Sprengung von sechs vergrabenen 500-Pfund-Bomben.