Aktuelle Prognosen gehen von einem weltweit steigenden Primärenergie- und Strombedarf aus. Um diesen zu decken und gleichzeitig den enormen Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, spielen CO2-neutrale regenerative Energiequellen wie Wind und Sonne eine wichtige Rolle. Doch auch Kernfusionskraftwerke könnten künftig ihren Beitrag zur Stromerzeugung für die Deckung der Grundlast leisten.

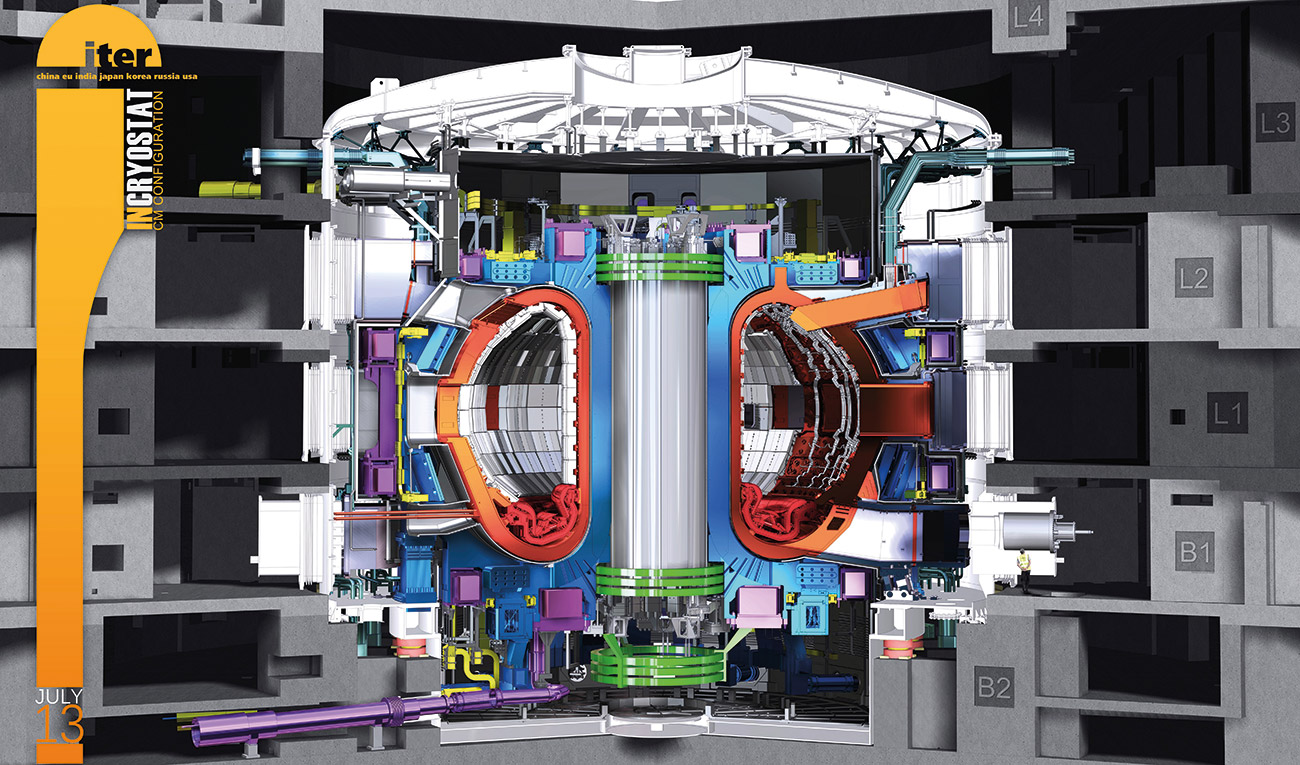

Bis zum ersten Kraftwerk dieser Art ist allerdings noch ein gewisser Weg zu gehen. Und auf diesem Weg befindet sich, im wahrsten Sinne des Wortes, das internationale Großforschungsprojekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Der bislang weltweit größte Kernfusionsreaktor, der sich derzeit im südfranzösischen Cadarache im Aufbau befindet, soll erstmals zeigen, dass ein Nettoenergiegewinn bei der Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium technisch möglich ist – also mit einem Prozess, der in ähnlicher Weise auch in der Sonne abläuft. Im Gegensatz zur Sonne werden hierzu aufgrund der höheren Effizienz die beiden Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium verwendet.

Dieser Energiegewinn speist sich aus der starken Kernkraft, die allerdings nur auf sehr kurzen Distanzen im Bereich der Atomkerne wirksam ist. Damit die Fusion überhaupt vonstattengeht, muss zunächst viel Energie aufgebracht werden, um die abstoßenden Kräfte der positiv geladenen Atomkerne zu überwinden: Der Wasserstoff wird dazu auf extrem hohe Temperaturen zwischen etwa 100 bis 200 Millionen Grad Celsius erhitzt, wobei er auch zusammengehalten werden muss. Da bei diesen Temperaturen der Wasserstoff nicht mehr als Gas, sondern als Plasma vorliegt, kann er mittels Magnetfeldern beeinflusst und so in einem ringförmigen Magnetfeldkäfig eingeschlossen werden (Tokamak-Prinzip). Ist dieses Plasma ausreichend dicht und lange genug bei hohen Temperaturen eingeschlossen (Lawson-Kriterium), kommen die Fusionsprozesse in Gang und setzen dabei enorme Mengen an Energie frei. Diese werden zum einen für die weitere Heizung des Plasmas genutzt und zum anderen nach außen an das Blanket, die innere Struktur des Plasmagefäßes, abgegeben: Ein Kühlmittel wird erhitzt, und der über einen Wärmetauscher erzeugte Dampf treibt mittels einer Turbine einen Generator zur Stromerzeugung an.